Künstliche Intelligenz in der Softwareentwicklung

Modernisierung mit GitHub Copilot

Die Modernisierung von Legacy-Systemen zählt zu den größten IT-Herausforderungen: Veraltete Technologien, fehlende Dokumentation und komplexe Abhängigkeiten erschweren die Weiterentwicklung. KI, insbesondere LLMs, eröffnen neue Ansätze zur effizienten Analyse und Modernisierung.

Warum künstliche Intelligenz die Softwareentwicklung verändert

Künstliche Intelligenz (KI) hat in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht. Möglich wurde dies durch die exponentielle Zunahme der Rechenleistung – insbesondere durch moderne GPUs und TPUs - sowie der Verfügbarkeit von entsprechender skalierbarer Infrastruktur in Cloud-Plattformen. Ein zentraler Treiber dieser Entwicklung sind Large Language Models (LLMs) und generative KI. LLMs sind prädestiniert für Aufgaben, die Sprachverständnis und Sprachgenerierung erfordern – und genau hier liegt ihre Stärke im Umgang mit Software-Code, der ebenfalls als Sprache betrachtet werden kann. Daher zählt Softwareentwicklung mit künstlicher Intelligenz zu den wirkungsvollsten Anwendungsfeldern moderner KI-Technologien.

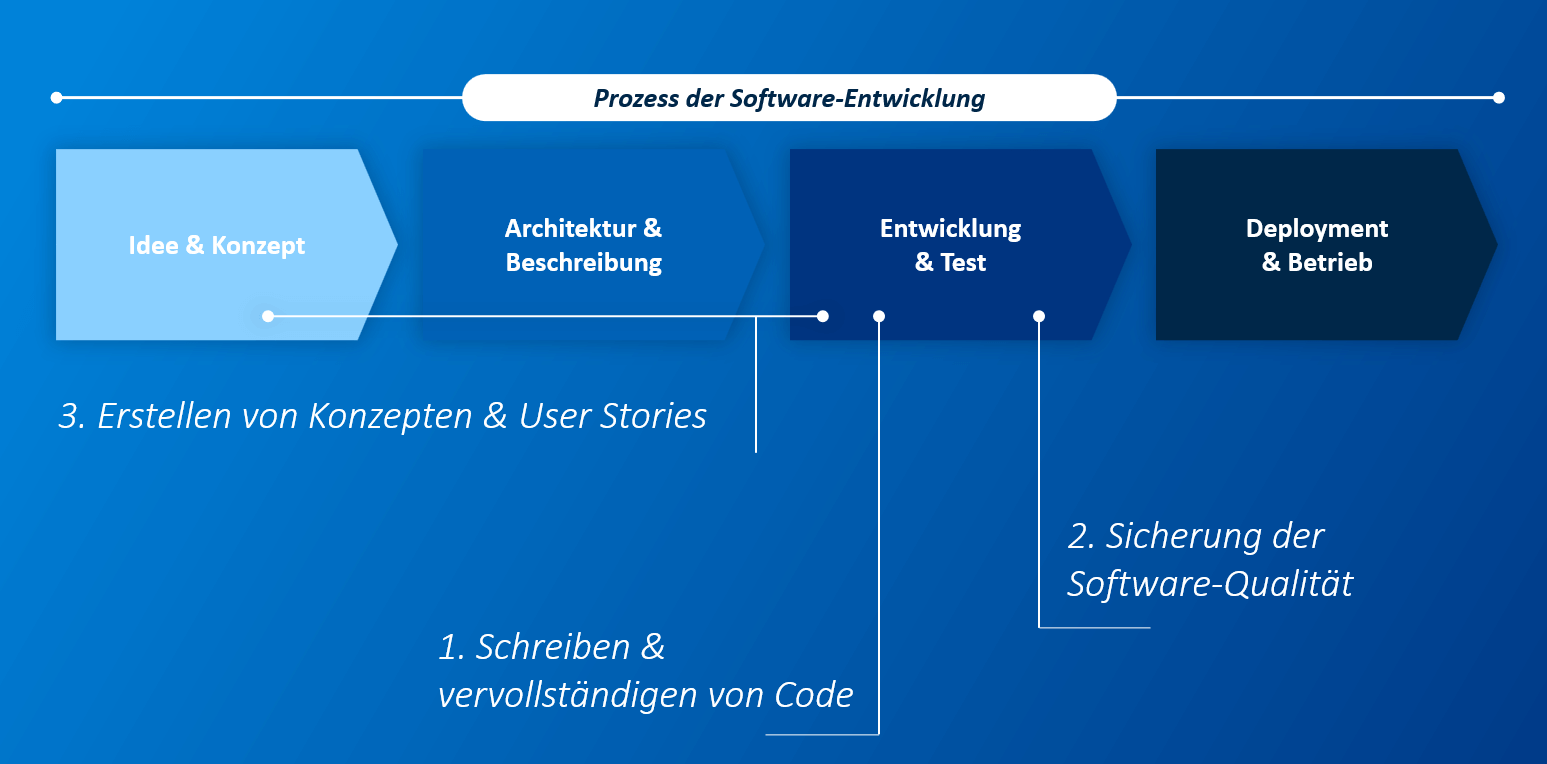

Künstliche Intelligenz in der Softwareentwicklung: Drei zentrale Einsatzfelder

Im Entwicklungsprozess unterstützt künstliche Intelligenz Softwareentwicklung in drei besonders relevanten Bereichen:

- Coding: KI hilft beim Schreiben, Vervollständigen und Optimieren von Quelltext.

- Dokumentation: Automatisierte Erstellung von Use-Cases, Architekturübersichten und technischen Konzepten.

- Qualitätssicherung: Generierung von Testfällen und Testplänen zur Absicherung der Softwarequalität.

Diese Einsatzfelder zeigen, wie künstliche Intelligenz die Softwareentwicklung effizienter, schneller und präziser macht.

GitHub Copilot: Künstliche Intelligenz für die Softwareentwicklung in der Praxis

Es gibt mittlerweile ein großes Angebot an Werkzeugen, die LLMs für Softwarearchitekten und Entwickler optimiert bereitstellen und in den Entwicklungsprozess einfließen lassen.

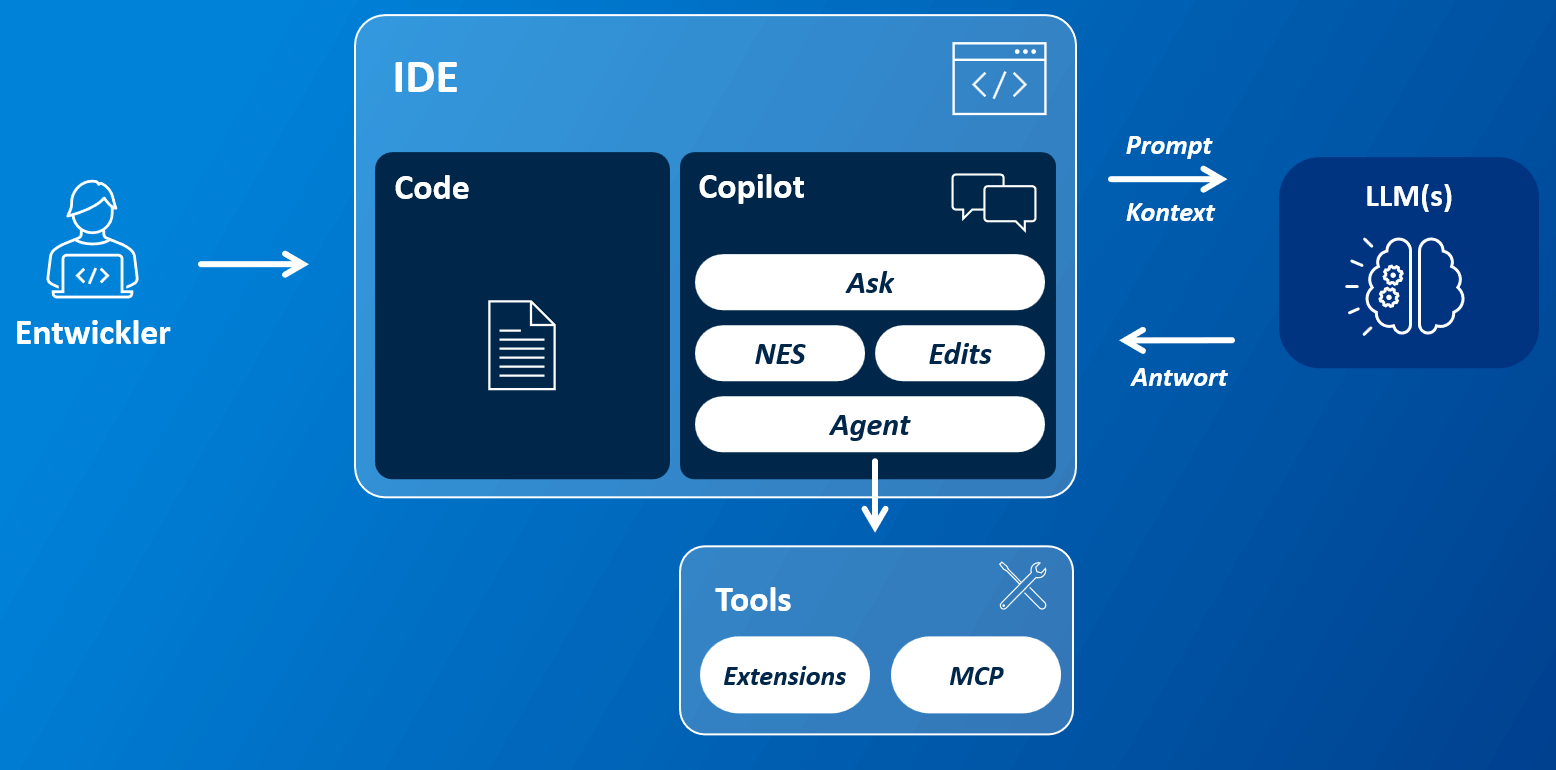

Ein prominentes Werkzeug für KI-gestützte Entwicklung ist GitHub Copilot. Es handelt sich dabei um eine fest in diverse Entwicklungsumgebungen (IDEs) integrierte Erweiterung. Die unterstützten IDEs reichen dabei von Visual Studio Code und Visual Studio über die verschiedenen JetBrains-IDEs bis hin zu Eclipse-IDE und Xcode.

Der Entwickler arbeitet wie gewohnt in seiner IDE und kann dabei KI-Unterstützung nutzen. Diese erfolgt in unterschiedlichen Modi:

Ask

Hierbei handelt es sich um eine klassische Chatfunktion, wie man sie von anderen KI-Tools kennt. Der Entwickler stellt Fragen und erhält textuelle Antworten. Hierüber kann er sich z.B. existierenden Code erklären lassen oder Hilfe bei technischen Fragen erhalten. Die Antworten können dabei auch Code enthalten, den er aber manuell in die eigentliche Anwendung übernehmen muss.

Next Edit Suggestions (NES)

NES bietet ein AI-basiertes Auto-Complete bei dem der Entwickler Code-Änderungsvorschläge direkt im Editor angezeigt bekommt. Diese können gegenüber klassischem Auto-Complete schon komplette Algorithmen enthalten. Beispiel: Der Entwickler beginnt eine neue Methode mit dem Namen „ValidateIBAN“, und erhält direkt Implementierungsvorschläge der kompletten Methode zur Validierung der Kontonummer mit Prüfziffernberechnung.

Edits

Im Edits Modus bekommt der Entwickler auf seine Anfragen nicht nur textuelle Antworten, sondern auch Änderungsvorschläge für den tatsächlichen Code der Anwendung, die er dann annehmen, ablehnen oder durch weitere Anfragen iterativ anpassen kann.

Agent

Ein erweiterter „Edits“-Modus, der automatisch auf Rückmeldungen (z.B. Testfehler) reagiert und automatisch iterieren kann. Dabei kann der Agent so genannte Tools nutzen, um Aktionen auszuführen (z.B. einen Testlauf starten) oder Informationen abzurufen (z.B. Zugriff auf ein internes Wiki). Diese Tools können proprietäre Extensions oder MCP-Server sein. Bei MCP handelt es sich um ein von der Firma Anthropic entwickeltes Protokoll zur Standardisierung der Verknüpfung von LLMs mit weitern Anwendungen und Datenquellen. Es sind bereits MCP-Server für viele Anwendungsfälle verfügbar (z.B. zum Abruf von Daten aus Confluence).

Die Interaktionen mit GitHub Copilot resultieren in Anfragen an ein LLM. Dafür kann der Entwickler verschiedene Modelle auswählen (z.B. GPT-4.1 oder Claude Sonnet). Die Rückmeldung wird dann von GitHub Copilot verarbeitet, um eine entsprechende Antwort anzuzeigen oder auch Code zu editieren.

Mit dem eigentlichen Prompt muss dabei auch Kontext transportiert werden. Dieser kann u.a. folgende Bestandteile enthalten:

- Der aktuelle Chatverlauf

- Die aktuelle Datei oder der Text um den Cursor

- Einzelne Dateien, Ordner oder auch der gesamte Quellcode der Anwendung

- Daten aus Extensions oder von MCP-Servern

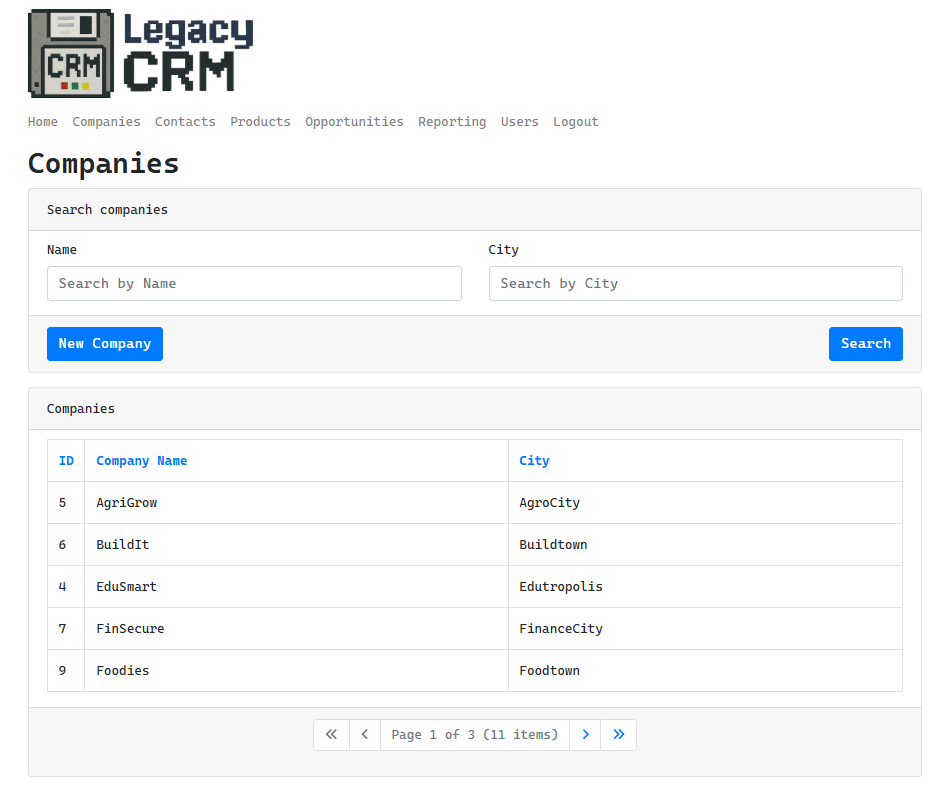

Künstliche Intelligenz in der Softwareentwicklung: Praxisbeispiel Legacy CRM

Anhand der Demoapplikation „Legacy CRM“ wird gezeigt, wie künstliche Intelligenz Softwareentwicklung konkret unterstützt – von der Analyse über die Dokumentation bis hin zur Migration.

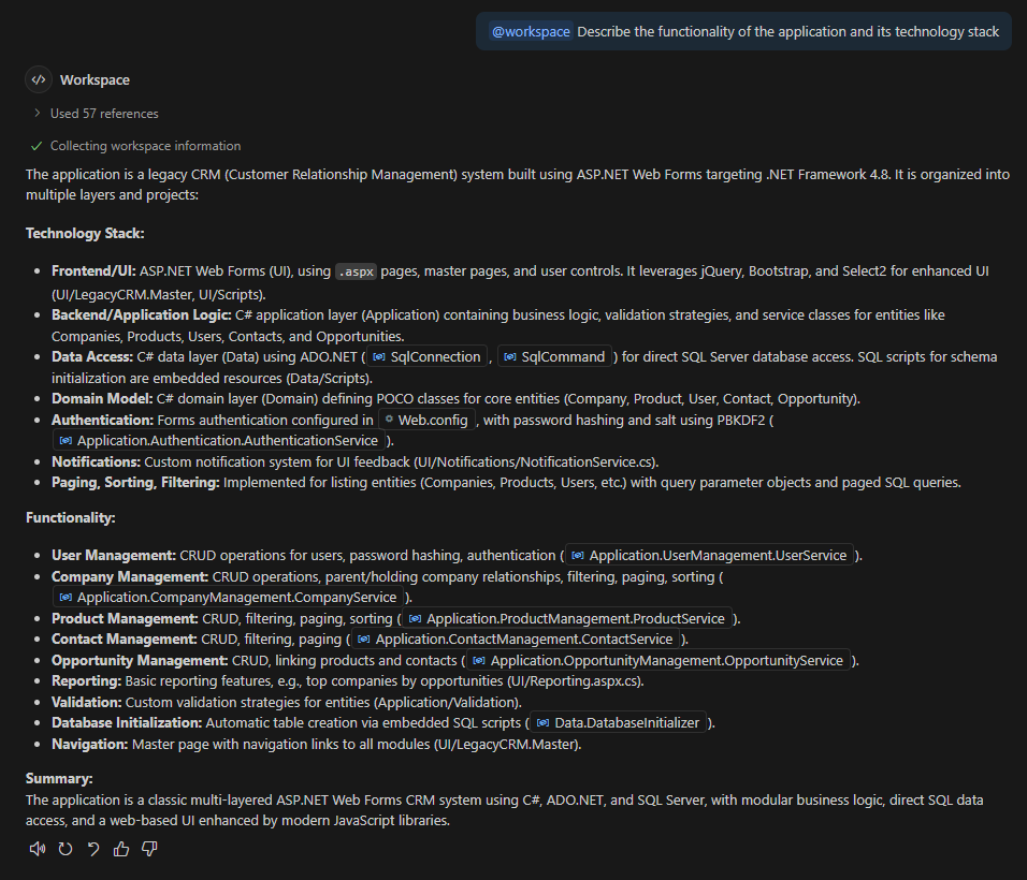

KI-gestützte Analyse und Dokumentation in der Softwareentwicklung

Im Kontext einer Legacy Applikation, kann der Entwickler den Ask Modus von GitHub Copilot verwenden, um ein grundsätzliches Verständnis zur Funktionalität, den eingesetzten Technologien und dem Aufbau der Applikation zu bekommen und die Applikation im Folgenden tiefergehend zu analysieren.

Durch die schrittweise Verfeinerung der Prompts lassen sich nach und nach weitere Details erschließen. Dies ist im Übrigen auch eine gute Möglichkeit, mit der Entwickler bei der Einarbeitung in neue Systeme das Onboarding beschleunigen können.

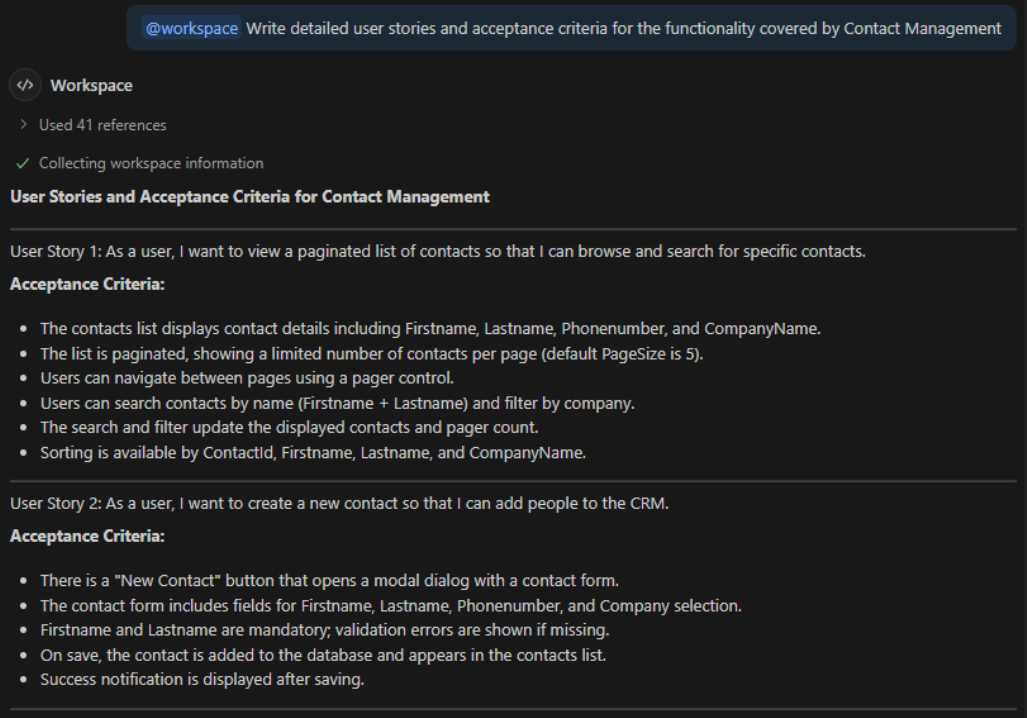

Um nun ein existierendes System im Detail nachzudokumentieren, können, ebenfalls im Ask Modus, beispielsweise User Stories, Use-Cases, technische Beschreibungen und Diagramme generiert werden.

Künstliche Intelligenz für Testdesign und Qualitätssicherung in der Softwareentwicklung

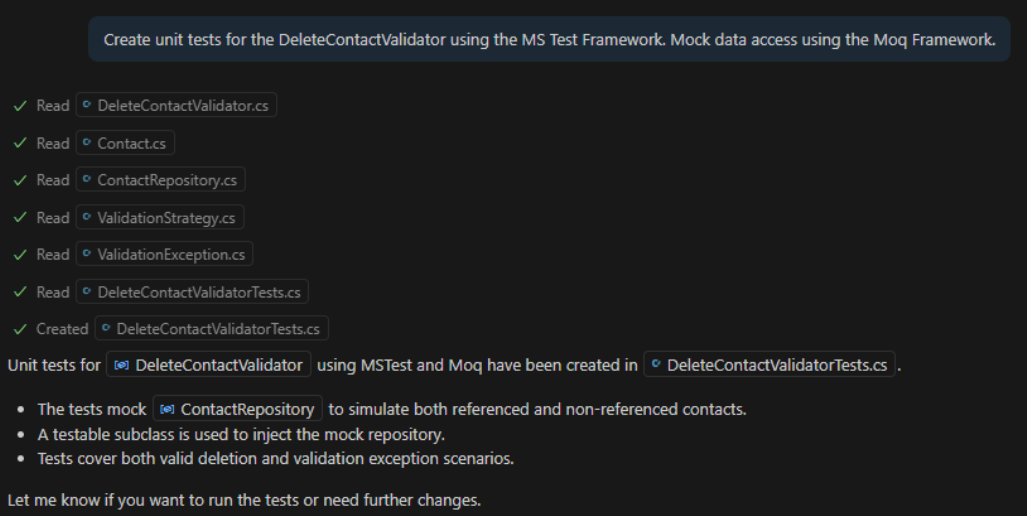

Um Modernisierungsmaßnahmen abzusichern, ist eine gute Testabdeckung essenziell. KI kann bereits beim Thema Testdesign, also der Erstellung von Testfällen helfen, sei es für Unit-, Integrations- oder manuelle Tests.

Fehlende automatisierte Tests kann der Entwickler, unter Verwendung des Edits- oder Agent-Modus, KI-unterstützt implementieren. Dabei ist darauf zu achten, dass Implementierungsdetails wie das verwendete Testframework oder die gewünschte Mocking-Library möglichst präzise im Prompt angegeben werden sollten.

KI in der Softwareentwicklung: Planung und Umsetzung von Migrationen

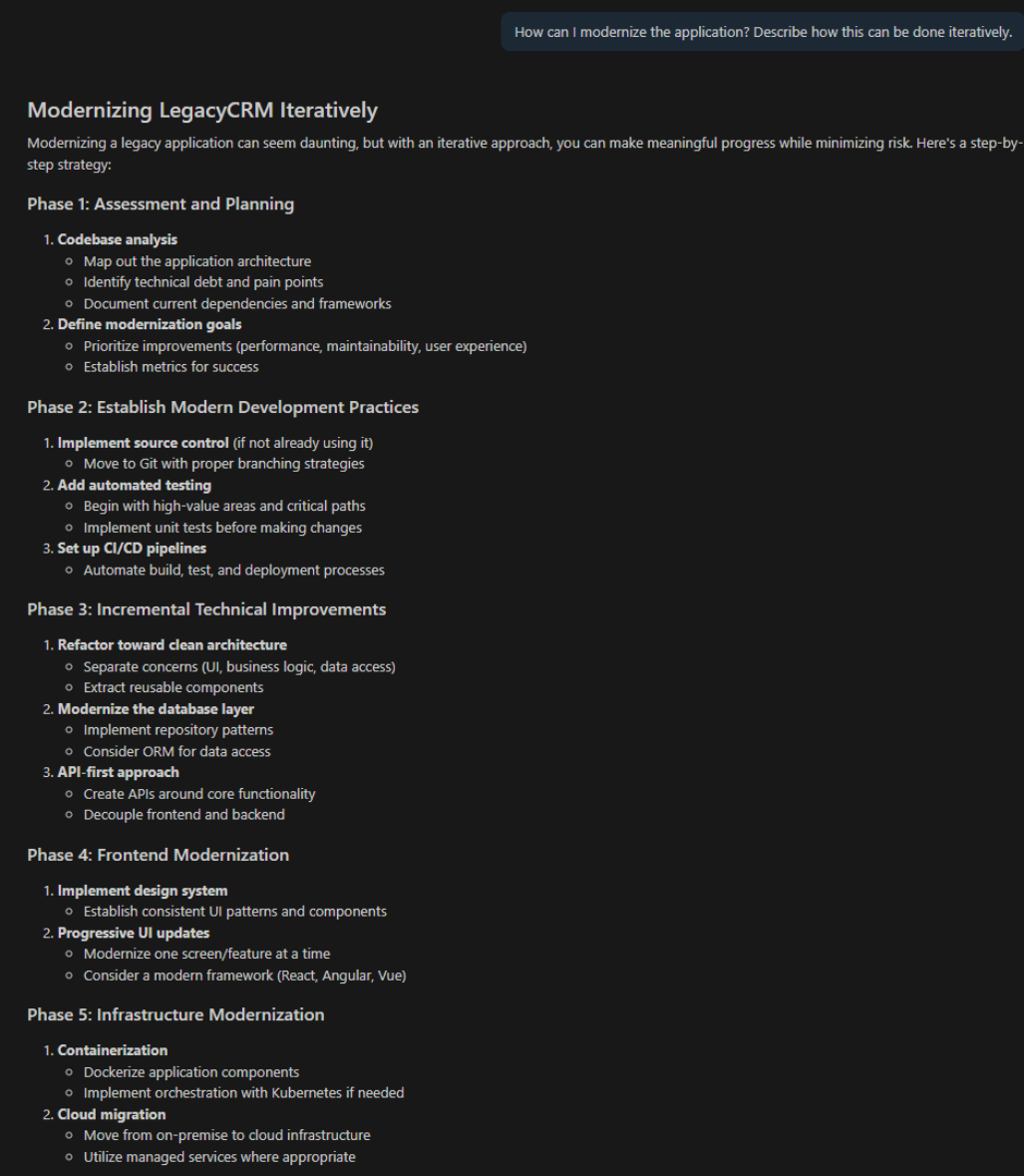

Bei der eigentlichen Umsetzung von Migrationen unterstützt Github Copilot schon bei der Planung, um mögliche Zieltechnologien und Migrationsphasen zu ermitteln.

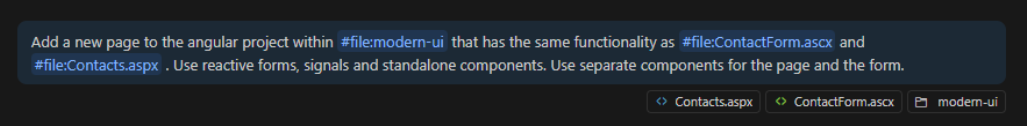

Und letztendlich kann KI natürlich bei der Durchführung von Migrationsaufgaben helfen. Hier im Beispiel bei der Transformation der Legacy CRM UI von ASP.NET WebForms hin zu einer modernen Angular-basierten Benutzeroberfläche.

Auch dabei sollte man die Umsetzungsdetails und Zielarchitektur im Agent- oder Edits-Modus möglichst exakt prompten. Denn nicht immer stellen die Umsetzungsvarianten, die in den meisten Beispielen im Modell verwendet wurden, zwangsläufig auch den modernsten Umsetzungsweg dar.

Herausforderungen beim Einsatz künstlicher Intelligenz in der Softwareentwicklung

Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Softwareentwicklung bietet enorme Chancen – bringt jedoch auch spezifische Herausforderungen mit sich. Damit KI-gestützte Modernisierungsprojekte erfolgreich verlaufen, müssen Entwickler technische Grenzen kennen, methodisch vorgehen und neue Kompetenzen aufbauen. Im Folgenden werden zentrale Stolpersteine wie Kontextlimitierung, Fehlinterpretationen durch KI-Modelle, die Auswahl geeigneter Modelle sowie das präzise Prompting näher beleuchtet.

1. Die Kontextlimitierung

Die Größe des Kontexts, den man einem LLM mit den Prompts mitgeben kann, ist begrenzt. Je nach Modell und Programmiersprache auf rund 50K – 100K Codezeilen. Dies wird von mittelmäßig-komplexen Anwendungen schnell überschritten.

Da dem LLM bei der Analyse daher nur ein Ausschnitt der Anwendung bekannt ist, sind Entwickler gefordert, durch die sorgfältige Auswahl geeigneter Kontextinformationen eine fundierte Auswertung zu ermöglichen. Zudem muss der Entwickler die entsprechende Aufgabe sukzessive an passenden Teilbereichen der Applikation ausführen.

Arvato Systems hat hierzu einen eigenen Ansatz als iterativen Prozess geschaffen.

2. Auch KIs machen Fehler

Zusätzlich ist es wichtig zu beachten, dass KI Tools Fehleinschätzungen treffen, die im weiteren Prozess erkannt und behoben werden müssen.

Eine Quelle für diese Fehler ist die so genannte Halluzination von KI-Modellen, bei der falsche oder erfundene Informationen geliefert werden können, die jedoch oft plausibel oder korrekt erscheinen. Dies kann beispielsweise dazu führen, dass bei der Nachdokumentation eines Systems Lücken kreativ gefüllt und nichtexistierende Features beschrieben werden.

Das Halluzinieren lässt sich in gewisser Weise durch entsprechende Prompts einschränken, aber auch kritischer menschlicher Review ist erforderlich - zum Beispiel durch die Fachexperten einer Applikation.

Das Thema Review spielt insbesondere auch für Code Änderungen eine Rolle, denn ebenfalls hierbei wird gelegentlich Code erzeugt, der zwar syntaktisch korrekt, aber funktional falsch ist.

Zum einen ist es hierbei notwendig den Umfang von Code-Änderungen in überschaubarem Rahmen zu halten, damit Reviews beherrschbar bleiben. Zum anderen ist es für Entwickler essenziell, Code-Reviews als eigenständige Disziplin zu begreifen und zu professionalisieren, um Fehler systematisch aufzudecken – insbesondere, da diese häufig subtiler und schwerer zu erkennen sind als menschliche Fehler.

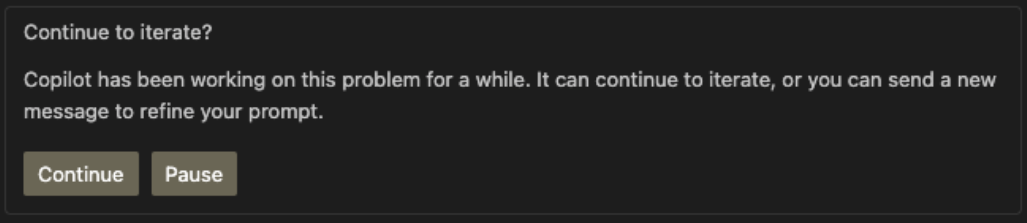

Auch für den Agentenmodus, der – zum Beispiel durch das Ausführen von Tests – Fehler in Teilen selbst beheben kann, spielt der Umfang von Änderungen eine Rolle. Werden die Änderungen zu groß, gelingt es dem Agenten oft nicht alle Fehler zu beheben, oder es werden dabei immer neue Fehler erzeugt. Dies kann in eine endlose Iterationsschleife münden. Der Agentenmodus hat dafür einen integrierten Schutzmechanismus, der in gewissen Zeitintervallen abfragt, ob der Agent weiterhin nach einer Lösung suchen soll.

3. Die richtige Modellauswahl

Um LLMs für Entwicklungsaufgaben effektiv nutzen zu können, ist es außerdem wichtig, das richtige Modell für die richtige Aufgabe auszuwählen.

Reasoning Modelle wie Claude führen zu qualitativ wesentlich hochwertigeren Ergebnissen - sind aber auch bedeutend langsamer, während Modelle wie GPT 4.1 relativ schnell Resultate liefern.

Setzt ein Entwickler GPT 4.1 für eine zu komplexe Aufgabe ein, sind die Ergebnisse eventuell nicht zufriedenstellend. Wird ein Reasoning Modell hingegen für eine zu einfache Aufgabe eingesetzt, muss der Entwickler gegebenenfalls unnötig lange auf ein Ergebnis warten.

Zudem spielt die Auswahl des Modells in Bezug auf Kosten eine Rolle, da für die einzelnen Modelle unterschiedliche Abrechnungsfaktoren greifen.

4. Das präzise Prompting

Wie bereits erwähnt, ist präzises Prompting mit klaren Angaben zu den Implementierungsdetails, wie den einzusetzenden Frameworks, Komponenten und der angestrebten Architektur unerlässlich.

Viele dieser Angaben lassen sich projektweit in so genannten Instruction-Dateien ablegen, die automatisch mit jedem Prompt an das Modell gesendet werden.

Zusätzlich ist die Erweiterung der Kontextdaten durch Konfiguration entsprechender Extensions und MCP-Server entscheidend. Zum Beispiel um Architekturdetails in einem internen Confluence nachzuschlagen oder Details zu den verwendeten Bibliotheken von Context7 abzurufen.

Auch das Erstellen exakter Prompts, die Zusammenstellung passender Instruction-Dateien und die Auswahl entsprechender MCP-Server sind spezifische Kompetenzfelder, die ein Entwickler beherrschen muss.

Fazit: Künstliche Intelligenz als Treiber moderner Softwareentwicklung

Die Modernisierung von Legacy-Systemen bleibt anspruchsvoll – wird aber mit künstlicher Intelligenz in der Softwareentwicklung deutlich effizienter. Durch den Einsatz von KI eröffnen sich neue Wege beim Schreiben von Code, der Generierung technischer Dokumentation oder der Qualitätssicherung: KI kann Entwickler gezielt unterstützen und beschleunigt den gesamten Migrationsprozess.

Gleichzeitig gilt: KI ist kein Selbstläufer, und ein Copilot ist kein Autopilot. Die Auswahl des passenden Modells, präzises Prompting, ein iteratives Vorgehen und kritische Reviews sind entscheidend für den Erfolg. Wer diese Kompetenzen gezielt aufbaut, kann nicht nur Legacy-Code modernisieren, sondern die Softwareentwicklung insgesamt auf ein neues Niveau heben.

Möchten Sie wissen, wie Arvato Systems KI in der Applikationsmodernisierung einsetzt oder benötigen Sie Unterstützung bei der Modernisierung Ihrer Legacy-Systeme? Kontaktieren Sie uns für eine individuelle Beratung.

Verfasst von

Hanno Kortekamp ist Software-Architekt bei Arvato Systems und verantwortet die technische Konzeption und Umsetzung moderner Webapplikationen. Neben der Architektur liegt sein Fokus auf Koordination und Coaching von Entwicklerteams. Mit über 25 Jahren Erfahrung bringt er umfassendes Know-how in der Modernisierung bestehender Systeme sowie in der Entwicklung neuer Anwendungen ein. Seine Projekte erstrecken sich über verschiedenste Branchen, darunter Finanzwesen, Customer Service und HealthCare.